Enquête publique-Zone commerciale de Balaruc, l'avis des écologistes

Europe Écologie Les Verts Bassin de Thau

OBSERVATIONS DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE REQUALIFICATION ET EXTENSION DE LA ZAC DE BALARUC

Une réflexion collective au sein du groupe des écologistes d’Europe Écologie les Verts du Bassin de Thau a permis de rassembler les observations et questions suivantes : Argumentaire et questions au commissaire-enquêteur chargé de l’enquête publique concernant la requalification et l’extension de la ZAC de Balaruc.

Alors que l’ONU vient d’appeler les responsables du monde à déclarer l’état d’urgence climatique dans leur pays jusqu’à ce que la neutralité carbone soit atteinte, Alors que le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 10 décembre 2020 a donné plein effet à la charte de l’environnement, en considérant que ses articles 1 et 2 s’imposent au législateur, à savoir le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement,

Alors qu’il est question d’ajouter l’alinéa suivant à l’article premier de la Constitution : « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique »

Alors que la convention citoyenne sur le climat vise à instaurer un moratoire sur la construction de nouvelles zones commerciales, une disposition retenue par les pouvoirs publics

Alors que la Ville de Sète et Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) ont été retenues pour faire partie des sept territoires en France au titre du programme « Territoires pilotes de sobriété foncière » dont la stratégie est « zéro artificialisation nette » durant trois à cinq ans, Alors que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est tenu de prendre en compte les enjeux issus des lois Grenelle (Engagement national pour l’Environnement) et d’intégrer les politiques publiques liées notamment à la protection de l’environnement comme la consommation économe de l’espace, la lutte contre l’étalement urbain et la prise en compte des trames verte et bleue

Alors que les maires de Sète, Frontignan et Balaruc-les-Bains ont validé la mesure # 09 du Pacte pour la transition Sète et Bassin de Thau qui vise à « mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire », SAM s’apprête à artificialiser 115 000 m² de garrigues, de vignes et de friches, habitées par nombre d’espèces floristiques et faunistiques, une décision à contre-courant d' Europe Écologie Les Verts Bassin de Thau, l’engagement des élus de l’assemblée communautaire et des préconisations pour préserver l’environnement, la biodiversité, la santé et le bien-vivre ensemble de tout un territoire, d’autant plus que le projet tel qu’il est présenté révèle des zones d’ombre, des incertitudes, des imprécisions, des approximations et suscite de nombreuses questions auxquelles le commissaire-enquêteur voudra bien répondre. Pour nous « vendre » ce projet, SAM avance des arguments pour le moins discutables. Prenons l’exemple de la nécessité de cette extension, car, sans ce projet nous dit SAM « l’état vieillissant du centre commercial perdurerait avec des espaces extérieurs encore plus dégradés et des conditions de sécurité toujours aussi peu satisfaisantes ». Oui, c’est juste ! Les routes sont défoncées, il n’y a plus de marquage au sol, traverser la chaussée est une entreprise risquée, les espaces verts ne sont pas entretenus, les détritus volent à tous les vents.

Rarement on a vu zone commerciale aussi dégradée.

Questions :

Cet endroit n’a-t-il pas été laissé volontairement à l’abandon pour justifier ensuite d’une extension commerciale au prix de sa rénovation ? Sinon, pour quelles raisons cette zone n’est-elle pas entretenue ? Un autre argument est que « la friche existante aurait été utilisée à terme pour l’urbanisation ». Certes, mais il existe d’autres alternatives. Par exemple autour de l’économie circulaire, de l’optimisation des ressources régionales et tant d’autres leviers de développement en accord avec le bien-vivre ensemble.

Questions :

SAM a-t-elle envisagé ces autres pistes ? Et le cas échéant, pourquoi ne les a-telle pas retenues ? N’est-elle capable de raisonner qu’en termes de marchandises vendues et d’hyper-consommation dans un monde artificiel composé de hangars commerciaux et de parkings ? Enfin, un autre argument qui mérite qu’on s’y arrête : « En l’absence de mise en œuvre du projet… le milieu risquerait de se refermer sur lui-même si aucune action d’entretien n’intervenait » . Imaginer que des espaces naturels puissent s’autodétruire faute d’intervention humaine démontre que les rédacteurs de ce projet ont une profonde méconnaissance des questions environnementales. À elle-seule, cette phrase donne une idée de l’esprit qui a prédominé pendant l’élaboration du projet.

Questions :

SAM a-t-elle pris en compte les dommages irréversibles et définitifs causés à notre cadre de vie sous un autre angle que celui exclusivement marchand ? Et le cas échéant, quelle a été sa grille d’évaluation ?

BIODIVERSITÉ

Cette extension aura un impact sur les espèces floristiques et faunistiques. D’ailleurs sont compilés et évalués avec une grande précision les dégâts sur la foisonnante biodiversité de de la zone visée par l’artificialisation, et ce, pendant le chantier, puis pendant la phase d’exploitation. Tout est quantifié : - destruction ou altération d’habitats - destruction ou altération d’individus - perte de fonctionnalité du site - risque de colonisation par des espèces invasives - réalisation d’un dossier de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées… Autant d’éléments de langage annonciateurs d’une perte significative de la biodiversité sur ce territoire. Le projet propose des « compensations », en premier lieu pour la bugrane sans épines qui est l’espèce protégée pour laquelle une dérogation de destruction a été accordée par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Une recherche de sites compensatoires est actuellement à l’œuvre pour la déplacer. Avec la bugrane sans épines, deux autres espèces patrimoniales au titre des ZNIEFF et de la liste rouge nationale ont été inventoriées : l’Aristoloche à nervures et l’Anthyllis à quatre feuilles qui seront elles aussi déplacées.

Questions :

La bugrane sera déplacée sous forme de graines. En est-il de même pour les deux autres espèces patrimoniales ? Sinon, quel protocole sera adopté pour les déplacer ? Avec quel suivi ? À propos du calendrier écologique de la bugrane. Il est dit que la restauration des habitats destinés à recevoir les graines de bugrane ainsi que le solum, doit se faire de septembre à mi-novembre de l’année précédant le déplacement des individus. Il est dit que la récolte des graines, avec la récupération du solum, doit s’effectuer de juin à juillet. Ce qui implique que dans le meilleur des cas, les travaux ne pourront pas démarrer avant l’été 2022 si l’on respecte ce calendrier écologique (automne 2021 restauration des habitats ; juin-juillet 2022 récolte des graines et déplacement sur la zone d’accueil). En sachant selon l’étude que la période hivernale est à proscrire pour l’herpétofaune et la chiroptérofaune (léthargie des espèces), période également sensible pour l’avifaune, la période optimale des travaux se situant en octobre, lorsque la plupart des espèces ne sont plus en phase de reproduction mais encore actives. Autant d’études qui laissent présager un impact des travaux délétère sur la faune et la flore.

Questions :

Où en est-on de ce calendrier écologique ? À l’heure qu’il est, le site compensatoire a-t-il été trouvé ? Le projet n’en fait pas mention. Que se passerait-il sans site compensatoire dans les temps ? Le démarrage des travaux est-il subordonné à cette contrainte ? Sera-t-il également subordonné aux périodes où la faune est vulnérable ? Il est dit qu’un suivi par le CBNMed sera réalisé chaque année sur une période de 10 ans et l’entretien de la végétation assuré pendant 30 ans.

Questions :

Et si à son tour, le foncier « hôte » était artificialisé ou bien s’il ne présentait plus les garanties nécessaires durant cette période de suivi, que se passerait-il ? SAM seraitelle dégagée de ses obligations, ou au contraire, devrait-elle s’impliquer dans la recherche de nouvelles solutions d’hébergement ? Toujours à propos de la bugrane sans épines, il est mentionné qu’elle pourra être également replantée sur les pelouses de la ZAC. En proposant ce type de plantation pour agrémenter les espaces de la nouvelle zone, SAM a sans doute occulté le fait que nous vivons dans une région où les températures vont dans l’avenir flirter avec les 50 degrés (le record absolu de température en France s’est établi le 28 juin 2019 à 46°C à Vérargues dans l’Hérault). En outre, trop gourmandes en eau, les pelouses ne sont pas adaptées à nos latitudes. D’ailleurs, pour s’en convaincre, il suffit de voir la terre à nu sur laquelle tentent de survivre quelques plantations chétives de la zone actuelle.

Question :

Est-il sérieusement envisagé que l’on plante de la pelouse sur cette zone ? Toujours dans le cadre des mesures compensatoires, des reptiles dont des espèces patrimoniales comme le Psammodrome d’Edwards et le Lézard ocellé, seront déplacés en dehors des zones d’emprise, des animaux qui « risquent d’être affectés de manière notable par les travaux, plus particulièrement lors des étapes de défrichement/terrassement ». Ces reptiles seront donc transférés sur des parcelles situées en périphérie de la zone. Il est dit que ces « campagnes de sauvegarde de la faune constituent des mesures extrêmes et particulièrement invasives pour les individus concernés. Le stress causé par le déplacement peut perturber et affaiblir les individus, favoriser l’apparition et/ou la propagation de maladies, et impacter de manière significative leurs chances de survie ». À la lecture des études sur la faune et la flore, il apparaît que tout a été pesé, étudié, évalué, envisagé, anticipé et que des solutions ont été trouvées pour chacun des impacts, laissant penser que la « casse » est sous contrôle et que les nuisances dévastatrices causées par cette extension sont limitées. Mais dans les faits, dans la réalité d’un chantier de quelques dizaines de millions d’euros, il est difficile de croire que ces engagements seront prioritaires.

Questions :

Qu’est-ce qui garantit en effet que le déplacement des espèces se fera comme prévu dans un projet élaboré quelques années plus tôt ? Qui assurera le suivi du bon déroulement de ces déplacements ? Et tous ces animaux déplacés qui seront « un risque de perturbation de la population d’accueil », ne seront-ils pas, notamment ceux qui n’auront pas bénéficié des trois jours d’acclimatation, tentés de revenir sur leur territoire d’origine situé à proximité ? Et d’être détruits pendant le chantier ? Autant de réflexions qui mettent en doute la faisabilité de tels engagements quand on sait que SAM est capable de promettre dans la même phrase « d’optimiser les coûts et de réduire les impacts environnementaux ». Comment croire que le calendrier de ce chantier sera calé sur une période de moindre impact sur la faune et la flore… Ces dizaines de pages d’étude consacrées à la survie de toutes les espèces qui peuplent aujourd’hui ces 115 000 m² de terres destinées à être artificialisées ne sont-elles pas écrites pour faire oublier que dans le vacarme d’un chantier colossal noyé de poussière, il n’y aura plus grand-monde pour s’inquiéter du sort de ces quelques milliers « d’individus » broyés sous les roues des tractopelles. L’extension de cette zone marchande sera bel et bien une estafilade supplémentaire dans le tissu vivant de notre planète malmenée. D’ailleurs, SAM ne cache pas son impuissance à contenir les dégâts sur la biodiversité quand elle évoque les aires de protection et des corridors biologiques aménagés pour protéger les espèces : « les emprises travaux y seront réduites au strict minimum », « les impacts directs et indirects seront fortement limités », « … limiter les débordements accidentels », « pour les zones non prévues à l’urbanisation (espaces verts et zones de garrigues notamment), il est préconisé de réduire au strict minimum leur fréquentation par le personnel de chantier et les engins de travaux ». Autant d’engagements louables dans la formulation, mais qui manquent singulièrement de propositions quantifiées, et de moyens dans leur application. Prenons l’exemple du garant de cette préservation : l’écologue ! Il est question qu’il intervienne deux jours au début du chantier pour déterminer les zones à protéger, gérer leur balisage, construire des gîtes pour les micro-mammifères, reptiles et amphibiens, briefer les équipes du chantier, … puis, il reviendra une demi-journée tous les 15 jours afin de s’assurer que les zones mises en défens sont bien préservées. On ne peut être que confondu par les responsabilités qui pèsent sur les épaules de l’écologue au regard des différentes missions qui lui sont assignées et du peu de temps dont il dispose pour évaluer les incidences du chantier sur les zones protégées. En effet, comment se représenter d’un côté une zone envahie par les bulldozers, les pelles mécaniques, les niveleuses, les tombereaux, les grues et les bétonnières, et de l’autre, un écologue arpentant la zone, une demi-journée par quinzaine, pour vérifier que les corridors écologiques mis en défens sont bien balisés et préservés.

Questions :

Ces aires de protection et ces corridors ne risquent-ils pas d’être ensevelis sous les gravats et le béton ? Quelle garanties avons-nous que le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage respectent ces engagements ? Quelle garanties avons-nous pour qu’ils réhabilitent, restaurent, ce qui a été endommagé ou détruit ? En auront-ils l’obligation ? Et s’ils ne s’exécutaient pas, seraient-ils incités par des mesures contraignantes ? Voire coercitives ? Le chantier serait-il interrompu si les impacts directs et indirects étaient dévastateurs pour la biodiversité ? Hormis l’écologue rémunéré par SAM, quelle instance le vérifierait ? Quelles garanties avons-nous véritablement sur tous ces points ? À propos du « balisage des zone à enjeux », il est prévu entre autre d’utiliser comme matériel de la rubalise. Personne n’ignore que ce ruban de signalisation est rapidement rompu par les vents, les intempéries. On en retrouvera des morceaux dispersés aux quatre coins de la garrigue, voire dans les fonds de l’étang. Nul besoin d’être un professionnel du BTP pour savoir que ce type de signalisation sera insuffisant.

Questions :

Dans quelles conditions sera utilisée cette rubalise que l’on sait fragile même à court terme ? Quels seront les autres types de balisage susceptibles de résister dans le temps ? Qui contrôlera le balisage ? L’écologue qui viendra une demi-journée tous les 15 jours ? Y aura-t-il les autres jours une personne chargée de vérifier le balisage des aires mises en défens ? À propos des bassins de rétention, le projet admet qu’ils constituent un piège écologique pour la faune comme les mammifères et les amphibiens. Il est donc question de rendre les bassins « hostiles à la biodiversité ». Parmi les mesures d’exclusion, sont prévues des clôtures petite faune et amphibiens, ainsi que des rampes de sauvetage au niveau des bassins et des rivières sèches. Des installations destinées à être permanentes, mais qui à la longue risquent d’être détériorées, déplacées par les intempéries.

Questions :

Quand la zone sera en exploitation, est-il prévu une maintenance de ces installations de sauvegarde ? Qui va s’en charger ? Avec quelle fréquence ? Quel financement ? Si une dégradation sévère était à l’origine de noyades d’animaux, des associations environnementales par exemple, auraient-elles une possibilité de recours pour contraindre les exploitants à remettre en état les dispositifs protecteurs ? Devant quelle instance ? Concernant les cinq espèces de chauves-souris qui peuplent la zone vouée à son artificialisation, nous avons bien noté que les 24 platanes de la RD2, et les six autres de la Rèche seront préservés (SAM ayant finalement renoncé à les abattre pour en faire des parkings), des arbres considérés comme arbres-gîtes pour ces espèces. Et ce, à ajouter aux nichoirs prévus dans le périmètre de l’extension. Des dispositions prometteuses… sur le papier. En effet, les études ont démontré que les chauves-souris fuyaient les zones polluées, lumineuses et bruyantes. Autant de nuisances générées par la ZACOM actuelle et qui s’amplifieront avec l’extension. Pour tenter de limiter leur destruction et leur fuite dues à la rupture des corridors écologiques consécutives à l’extension de la zone, il est question dans le projet : - de limiter au maximum l’éclairage, - de systèmes « hop-over » ou tremplins verts, - de plantations pour limiter au maximum les collisions routières (limiter au maximum étant un terme abondamment utilisé dans l’étude), - de favoriser le franchissement des chiroptères au-dessus du trafic, et d’autres dispositifs pour inciter les chiroptères à prendre de l’altitude. Autant de mesures destinées à nous convaincre que les chauves-souris resteront malgré l’artificialisation de ces presque douze hectares. Mais avec un habitat, un territoire aussi dégradé, n’est-il pas illusoire de croire que tous ces aménagements, ces généreuses intentions puissent retenir les chauves-souris ?

Questions :

Sur quelle étude s’appuie SAM pour affirmer que les nichoirs et ces platanes seront un refuge pour les chauves-souris malgré les nuisances ? Qu’est-ce qui certifie qu’elles s’y réfugieront? A-t-on envisagé la possibilité qu’elles migrent vers d’autres lieux plus adaptés à leur mode de vie ? En phase d’exploitation de la zone, qui sera chargé de vérifier l’impact de ces dispositifs de sauvegarde sur les cinq populations de chauves-souris ? Y aura-t-il des remontées vers les instances de protection de ces espèces ? Et sur le long terme, un entretien de ces nichoirs est-il prévu ? Par qui ? Avec quel financement ? En outre, a-t-on mis dans la balance que cette perte, au-delà de la réduction de biodiversité, deviendrait un problème de santé publique quand on sait qu’une seule chauve-souris peut se nourrir de trois mille moustiques par jour alors que certains quartiers de Balaruc en sont infestés ? SAM a-t-elle tenu compte de ce critère ? Si ce projet devait se réaliser et concernant toutes les mesures de protections de la faune sur cette zone : Nous demandons des études complémentaires et le suivi de l’application de toutes ces mesures, par un organisme indépendant, qui doit avoir toute sa place au sein de l’équipe de pilotage des travaux. Ces études complémentaires permettront de définir de manière très précise les contraintes imposées aux entreprises pour respecter les engagements. Votre proposition : la présence d’un écologue trois heures tous les quinze jours n’est pas du tout réaliste et inacceptable au regard de l’enjeu et de la place que doit prendre le respect de l’environnement et des espèces floristiques et faunistiques .

ESPÈCES VÉGÉTALES INVASIVES

« Lors des inventaires naturalistes, seules trois espèces végétales invasives majeures ont été mises en évidence. Ces dernières ainsi que d’autres espèces sont susceptibles de se développer suite aux travaux, ou d’être propagées à l’extérieur de la zone de projet vers des secteurs aujourd’hui vierges. Ces végétaux exogènes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, de résistance aux maladies et une forte faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces autochtones et perturbant les écosystèmes naturels. »

Questions :

Quelles sont précisément ces trois espèces végétales invasives majeures ? Le projet ne les nomme pas. Les autres espèces évoquées ont-elle été identifiées ? Quelles sont-elles ? Si malgré toutes les précautions prises en amont des opérations, les espèces exogènes se disséminaient et colonisaient les secteurs vierges, que se passerait-il ? Quel recours y aurait- t-il pour retrouver l’état naturel avant invasion ? Qui assumerait le coût d’une telle intervention ? SAM ?

RESSOURCE EN EAU

À propos des ressources en eau, le SCOT pointe deux engagements : « L’eau est un élément incontournable dans l’aménagement du territoire » d’une part, et d’autre part « Le territoire a la volonté d’être pionnier et exemplaire en matière de gestion des ressources en eau ». Des engagements du SCOT auxquels SAM contreviendra avec ce projet d’extension, écornant quelque peu son exemplarité. En premier lieu avec le risque de pollution des eaux souterraines. En effet, il est écrit dans le projet : « Les travaux entraînent un risque de déversement accidentel de substances polluantes pendant le chantier qui pourrait atteindre les nappes d’eau souterraines et les polluer, notamment lors d’épisodes pluvieux importants ». De plus, la ressource en eau potable subira une pression terrible avec les besoins qui vont exploser, que ce soit pendant le chantier ou lors de la phase d’exploitation de la zone. La source d’Issanka exploitée par Suez et qui alimente le secteur, connaît déjà des insuffisances de production. Elles sont telles que Suez doit s’approvisionner au syndicat du Bas Languedoc pour combler les pénuries. C’est une eau plus chère et de moindre qualité. On le sait, les sécheresses s’intensifieront et l’eau va devenir une ressource rare et chère. Et si nous ne prenons pas garde à ces risques de pénurie, si nous n’anticipons pas, nous pourrions être confrontés dans les années futures à un risque de rationnement. D’où la nécessité de modérer la pression urbaine. D’ailleurs, la Mission régionale de l’autorité environnementale ne s’y est pas trompée lorsqu’elle souligne dans son avis du 22/05/19 que « l’étude n’intègre pas les enjeux de la ressource en eau ».

Questions :

Depuis cet avis négatif, SAM a-t-elle pris en compte la question de l’eau ? A-t-elle mesuré précisément les besoins en eau de cette nouvelle zone ? A-t-elle évalué les incidences sur l’approvisionnement du territoire concerné ? Et pour quel surcoût ? Le cas échéant, l’a-t-elle fait sur le long terme en intégrant les projections relatives au dérèglement climatique, source de sécheresses et d’inondations ? Nous demandons que les études sur question de la gestion de l’eau soient menées à terme dans les meilleurs délais.

POLLUTIONS ET PERTURBATIONS DE TOUS ORDRES

À propos du plan de prévention des pollutions pendant la phase travaux, il y est question : - de risques pour le milieu aquatique, - de rejets de laitances, d’huiles, d’hydrocarbures et d’autres polluants, - de limiter au maximum les risques de pollution accidentelle par déversement de substances toxiques Il est dit que toutes les précautions devront être prises afin de limiter autant que possible ces rejets dans l’environnement ou d’éventuelles infiltrations fortuites. Autant de prédictions qui induisent que le risque de pollution est inévitable.

Questions :

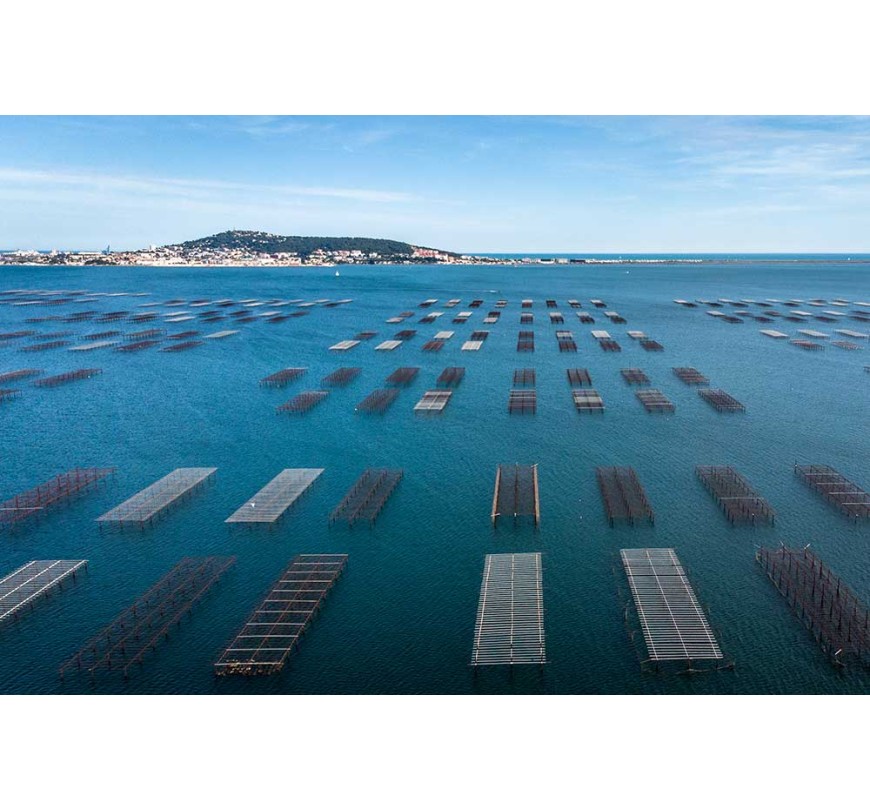

Que prévoit exactement ce plan de prévention des pollutions ? Il est dit que les pollutions seront inévitables, mais elles seront de quel ordre ? Quels sont précisément les autres polluants évoqués ? Qui sera chargé de la dépollution du site ? Qui paiera ? Qu’observe-t-on habituellement pour ce type de chantier ? Quels risques précisément pour les populations locales ? Pour les eaux souterraines ? Pour la lagune de Thau toute proche et dont on connaît la fragilité de son écosystème ? Pour les espèces animales et végétales ? En plus des risques de pollutions accidentelles, le chantier présente bien des nuisances d’ordre divers pour la population locale comme le décrit le projet : - dépôts de poussière et de boue - impacts visuels - perturbations de la circulation - entrées et sorties de chantier accidentogènes - évacuation d’importants volumes de déchets - accroissement du trafic - engorgements et conflits d’usage - accroissement de la circulation dû au déplacement de la déchetterie - travaux de nuit - manipulation de déchets d’enrobés (amiante) - … Autant d’impacts qui auront une incidence sur la qualité de vie des riverains comme sur la fluidité des transports. La qualité de l’air sera altérée, il y aura du bruit, de la poussière. Les engorgements seront source de stress pour les automobilistes et tout autre usager du réseau viaire. Pendant des mois, ces nuisances auront un impact sur la santé, sur le sommeil, sur le mode de vie des habitants de la zone ou de ceux qui la traversent. Ensuite, lorsque la zone sera en exploitation, les trafics supplémentaires générés par l’extension vont augmenter l’encombrement à proximité et à l’intérieur de la zone provoquant des conflits d’usage entre les différents modes de transport. Tout ça pour ça ! Serait-on tenté de dire…

Questions:

SAM a-t-elle réalisé une étude d’impact sur l’éventuel bénéfice de magasins à notre porte mis en perspective avec toutes les nuisances associées à ce projet en termes de perte de biodiversité, de destruction de l’environnement, de pollution, d’altération de notre cadre de vie, d’incidences sur notre santé, d’accroissement du temps passé dans les transports sur de courtes distances, pour ne citer que ces nuisances ? Avec certitude, SAM peut-elle affirmer que cette extension est synonyme de mieux-vivre pour la population locale ? Ce mieux-vivre a-t-il été évalué finement et précisément ? Avec l’extension de la zone, la déchetterie va disparaître. Une perte pour tous les Balarucois car ils devront parcourir des dizaines de kilomètres supplémentaires, voire des centaines sur une seule année pour se rendre dans une autre déchetterie dont pour l’heure, nous n’avons aucune idée de son nouvel emplacement. Ce surcroît de kilomètres parcourus pour bénéficier d’un service qui était jusqu’à présent à Balaruc, malmène quelque peu un autre des arguments de SAM, à savoir la réduction des gaz à effet de serre qu’engendrerait une ZAC aux portes de Balaruc… Nombre d’habitants de ces deux villes utilisent bien plus souvent la déchetterie qu’ils n’achètent de canapés ou d’armoires. Et au regard de ce seul fait, l’argument de SAM ne tient plus. En outre, comme on a pu l’observer lors du premier confinement, des dépôts d’encombrants sauvages étaient régulièrement constatés devant les grilles de la déchetterie. Il est évident que cette disparition sera à l’origine du dépôt de déchets dans les milieux naturels environnants ou dans les quartiers de la ville.

Questions :

Comme l’indique le projet, aucun emplacement pour la nouvelle déchetterie n’a été trouvé. En avons-nous un aujourd’hui ? SAM a-t-elle quantifié le surcroît de kilomètres parcourus avec ce déplacement ? Le cas échéant, l’a-t-elle mis en perspective avec les kilomètres « gagnés » vers d’autres zones marchandes ? Qu’est-il prévu pour les dépôts sauvages qui ne manqueront pas de salir et polluer notre environnement immédiat ? SAM les a-t-elle pris en compte ? Nous demandons que le site d’accueil de la nouvelle déchetterie soit trouvé rapidement et que la nouvelle déchetterie soit opérationnelle avant l’abandon du site actuel . Concernant les gaz à effet de serre que SAM assure réduire avec cette extension. Au-delà du déplacement de la déchetterie, source d’un rallongement conséquent de trajets, il est nécessaire de revenir sur l’argument écologique « phare » de SAM qui promet moins de GES avec la création d’autres magasins aux portes de Balaruc, susceptible d’empêcher « l’évasion commerciale » vers d’autres centres. Quel optimisme ! En effet, rien ne garantit formellement que les habitants du territoire n’iront pas malgré tout en périphérie montpelliéraine dotée d’une offre commerciale qui restera bien plus attractive, même avec l’extension. Quand il s’agit d’investir dans un gros achat comme des pièces d’ameublement, nombreux sont ceux qui n’hésiteront pas à aller voir trente kilomètres plus loin.

Questions :

Des études de marché ont-elles pris en compte l’éventuelle persistance de l’évasion commerciale malgré l’offre locale ? Le cas échéant, qu’en est-il ressorti ? En outre, d’autres sources amplifieront les gaz à effet de serre, comme : - l’augmentation du trafic à proximité et à l’intérieur de la zone, - l’augmentation de la consommation énergétique due à l’accueil de nouveaux bâtiments, - la collecte et le transfert de déchets accrus par les activités commerciales, - les allers-retours quotidiens des 300 à 500 nouveaux salariés sur la zone, (création d’emplois estimée par SAM). Autant d’émission de GES supplémentaires qui risquent d’anéantir une hypothétique réduction sur la région. On le voit, cet argument « vert » plutôt « vendeur » imaginé dans les bureaux d’étude ne peut tenir face à la réalité du terrain.

Questions :

Lorsque SAM évoque cette réduction de GES, s’appuie-t-elle sur une étude quantifiée réalisée spécifiquement ? Si c’est le cas, pourquoi ne figure-t-elle pas en annexe ? Cette étude a-t-elle pris en compte les compensations évoquées ci-dessus ? Ou bien, est-ce seulement une hypothèse qui repose sur des convictions non étayées, susceptibles de tromper le lecteur de ce projet ? Sur la qualité de l’air, l’étude du projet est particulièrement succincte, ce que d’ailleurs n’a pas manqué non plus de relever la Mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 22/05/19 qui pointe le défaut d’intégration d’une étude sur la pollution de l’air dans le projet. En effet, cette question est balayée en quatre lignes dans un projet développé sur mille pages. Quelle désinvolture ! Ces quelques lignes n’évoquent que le benzène et le dioxyde d’azote, sans mesure pour ce dernier alors que c’est un poison violent. Et rien sur les particules fines ! Une absence qui interroge quand on sait que les particules fines sont chaque année à l’origine de 67 000 décès prématurés en France (source Agence européenne de l’environnement). Les plus toxiques pour notre organisme étant celles produites par l’usure des freins et des pneus. Elles génèrent un stress oxydatif dans les poumons pouvant conduire à endommager les cellules et les tissus du corps humain, augmentant le risque de maladies pulmonaires mais aussi cardiovasculaires. L’extension de la ZAC va provoquer un surcroît de trafic routier, par conséquent de pollutions aux particules fines, et les Balarucois vivant dans le périmètre seront les premiers touchés.

Questions :

Pourquoi le dioxyde d’azote n’a-t-il pas été mesuré ? Pourquoi les particules fines n’ont-elles pas non plus été mesurées dans le trafic actuel ? Le seront-elles quand on sait que dès le 1er janvier 2021, la mesure des particules fines dans les études sur l’air sera une donnée obligatoire ? Est-on en mesure de prévoir dans quelle proportion le trafic va augmenter ? Dans ces projections, la pollution au dioxyde d’azote, aux particules fines et aux autres polluants sera-t-elle évaluée finement ? Enfin, qu’en est-il de la pollution générée par le chantier lui-même ? Particules fines, poussière en masse, amiante (dans les enrobés) affecteront les populations vivant dans l’environnement immédiat du chantier. L’air sera-t-il analysé durant cette phase ? Et à quelle fréquence ? Autant de réponses que SAM doit aux Balarucois car il s’agit d’un impact majeur sur leur santé qui peut se traduire par des pneumopathies, des insuffisances respiratoires, des maladies cardiovasculaires et bien d’autres pathologies. N’est-ce pas un prix exorbitant que les Balarucois devront payer pour disposer de magasins de meubles à leur porte ? L’extension de la zone sera source de nuisances sonores amplifiées, en premier lieu pendant le chantier lors des travaux de démolition, de terrassement et d’aménagement ainsi que par la circulation des engins de chantier. Il est dit que le chantier sera « adapté en fonction de la haute saison touristique ». Une disposition qui fait peu de cas des Balarucois vivant à l’année à proximité...

Question :

Qu’est-il prévu pour limiter le bruit dans le périmètre du chantier ? Il est dit que « les interventions pour travaux de nuit seront strictement limitées ». On apprend qu’il y aura des travaux la nuit ! Questions : À quelle fréquence précisément ? A-t-on une idée du nombre de nuits pendant lesquelles les Balarucois auront le sommeil altéré ? Il est dit que le secteur de la Rèche connaîtra des nuisances sonores à cause de l’augmentation de l’activité et de la circulation. Autant de nuisances qui seront accrues par le projet de mixité programmatique des Tamaris. En effet, sont prévues des activités mixtes de commerce, loisir, restauration et hôtellerie qui feront parking commun… avec un immeuble d’habitations. Quelle idée ! Les concepteurs de ce projet ont-ils un jour habité à proximité de restaurants ? On peut en douter… Les restaurants génèrent du bruit comme les ronflements de moteurs, les cris, les éclats de voix, les klaxons, les claquements de portières, les discussions interminables des fumeurs familiers des regroupements devant les restaurants et sur les parkings, autant de nuisances sonores qui se dérouleront en soirée jusque tard dans la nuit. Les riverains des Tamaris et les habitants de l’immeuble seront inévitablement gênés et leurs nuits s’en trouveront perturbées.

Questions :

SAM a-t-elle anticipé ces nuisances sonores ? Le projet évoque les bruits de circulation et prévoit des menuiseries adaptées dans la mesure où l’axe de circulation est dans le périmètre des 100 mètres, une disposition qui occulte le fait que les fenêtres sont ouvertes une grande partie de l’année. Mais dans le cas de la proximité des restaurants, SAM a-t-elle envisagé qu’à la longue, ces désagréments pourraient entraîner des troubles de voisinage qui pourraient se solder par des mouvements d’humeur entre clients et restaurateurs d’un côté, et de l’autre, des résidents excédés aspirant à des nuits tranquilles ? SAM l’a-t-elle seulement anticipé ? Si c’est le cas, quelle réponse y apporte-t-elle ? Est-il bien raisonnable d’ajouter aux bruits de la circulation, ceux générés par une activité nocturne et permanente ? D’autant plus que les habitants de tout ce secteur vivront désormais dans une zone devenue particulièrement éclairée la nuit. Une pollution lumineuse que le projet prévoit de « contenir » mais il n’en demeure pas moins que des milliers d’habitants alentour n’auront plus du tout accès au ciel étoilé. Et ce, sans parler de l’impact délétère sur la faune dans la mesure où il y aura une rupture du cycle jour nuit sur quelques dizaines d’hectares. « Les éclairages sont à limiter au maximum et à disposer avec précaution » dit le projet. On ne peut qu’adhérer à cette intention louable même si rien n’est véritablement quantifié. Sans être développées, les mesures mentionnées en matière d’éclairage tendent à limiter l’impact sur la faune, et sur la pollution lumineuse en général. Ce sont des dispositions qui vont dans le bon sens, et qui vont au-delà de ce qui existe actuellement, en sachant qu’on part de zéro. Cependant, on peut douter de leur pérennité au vu de l’état de délabrement de la zone commerciale à ce jour.

Questions :

En matière d’éclairage, est-il prévu un cahier des charges « contraignant » ? L’association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement (ANPCE) sera-t-elle consultée pour optimiser les dispositions envisagées ? Qu’est-ce qui garantit que le matériel utilisé sera bien celui annoncé dans le projet ? Qui sera chargé de vérifier le coefficient ULOR, le type d’optiques, le flux lumineux, le bruit lumineux, la température de couleur ? Ce « plan lumière » compte des lampes haut de gamme. Qu’est-ce qui garantit qu’en phase d’exploitation, elles seront remplacées à l’identique ? Qui le contrôlera ? Les exploitants ne seront-ils pas tentés de faire des économies sur le poste éclairage en y pourvoyant a minima ? Y aura-t-il des mesures contraignantes pour les inciter à respecter les engagements énoncés dans le projet ?

DÉCHETS

Dans le projet, il est mentionné que certains détritus comme les bouteilles vides et les canettes peuvent être des pièges mortels pour la petite faune. Attirés par le sucre, les petits animaux se retrouvent coincés et, « incapables de ressortir, les individus y mourront de chaud, de froid, de faim, d’épuisement ou encore noyés suite à une pluie » Ce tableau, incongru, voire racoleur, laisse perplexe… Les rédacteurs de ce projet étaient-ils dans le même état d’esprit lors de l’inventaire de chacune des espèces affectées par l’extension notamment lors de la phase chantier au moment où les engins entreront en action. Ils auraient pu décrire avec la même « compassion » nombre d’animaux « écrasés, détruits, compressés, mutilés, décapités, démembrés, asphyxiés, enterrés vivants... ». Une dramatisation à effet boomerang qui interroge quand on sait que la zone actuelle est jonchée de détritus de toutes sortes, que ce soit sur les parkings, les espaces de végétation moribonde, les abords ceinturant la zone, la concentration d’immondices atteignant des sommets derrière Carrefour. Parce qu’au final, tous ces déchets sont dispersés par les vents, emportés jusque dans la garrigue, quand ce n’est pas dans les fonds de l’étang lors des pluies diluviennes.

Questions :

Avec la future zone, y aura-t-il ENFIN une prise de conscience, aiguë et salutaire, sur la nécessité d’envoyer régulièrement des équipes de nettoyage sur tout le site ? De véritables moyens seront-ils alloués pour tenir la zone propre (et ainsi éviter que meurent étouffées dans les bouteilles toutes les petites bêtes…) ? Qui le contrôlera ? Il est dit que « des poubelles seront installées sur l’ensemble de la ZACOM ». Qui les videra ? À quelle fréquence ? Qui les entretiendra ?

IMPERMÉABILISATION, EAUX PLUVIALES ET MATÉRIAUX

115 000 m² de terres étant destinées à l’artificialisation pour cette extension, la question de l’écoulement des eaux pluviales se pose nécessairement. SAM a donc évalué « un volume total compensatoire de rétention d’environ 11 600 m² répartis en totalité sur site » entre des stockages de toiture, des bassins de rétention, et des noues qui pour ces dernières ralentiraient l’écoulement. À propos des bassins et des toits végétalisés, il a été observé que ces dispositifs favorisaient le développement des moustiques. En effet, des eaux résiduelles stagnantes sur des durées plus ou moins longues, deviendront des gîtes favorables pour ces organismes. Ils se développeront d’autant plus aisément que la population de chauves-souris aura fortement diminué, voire disparu, aggravant de fait la prolifération de moustiques déjà étendue sur ce territoire. En effet, six mois par an les Balarucois subissent de plein fouet ces assauts, une nuisance qu’il n’est pas nécessaire de renforcer. Questions ? SAM a-t-elle pris en compte le risque de prolifération des moustiques avec ces dispositifs de rétention ? Et de quelle manière ? Y aura-t-il un contrôle des eaux résiduelles sur les toits, dans les bassins ? Qu’est-il prévu pour empêcher les larves de se développer ? Qui seront les personnes sur le site chargées de le vérifier ? Sous quelle autorité ? Avec quel financement ? Quels recours auront les riverains ? Toujours à propos du drainage des eaux de pluies et le système de transfert intégral vers l’exutoire Port Suttel et pour lequel on a bien noté que l’ouvrage de transparence hydraulique fera l’objet d’une demande d’autorisation ultérieure au titre de la Loi sur l’eau, nous constatons qu’une attention particulière sera portée sur la pollution bactériologique. Mais rien à propos de la pollution physico-chimique, hormis quelques lignes qui reporte à plus tard son étude. En effet, lors des pluies diluviennes que le bassin peut connaître, des torrents d’eau lessivant parkings, routes et rues, se déversent dans l’étang. Avec l’extension de la zone et le surcroît de circulation, les particules de pneus et de freins, les hydrocarbures, les huiles et toutes sortes de produits chimiques se retrouveront dans les eaux de la lagune de Thau.

Questions :

Est-ce que le piégeage par décantation concernera également ces particules qui ne sont pas spécifiquement mentionnées ? Est-ce que la pollution chimique de l’étang est prise en compte dans cette continuité hydraulique ? Sous quelle forme ? Comment sera-telle traitée ? La lagune de Thau, site Natura 2000, a un écosystème particulièrement fragile et il convient d’en tenir compte sur ce qui y sera déversé. Toujours à propos de l’imperméabilisation de sols et des parkings plus spécifiquement. Aux 2765 places actuelles de stationnement de la ZACOM, toutes imperméabilisées, vont s’ajouter les 1720 places prévues dans l’extension, soient près de 4 500 places de stationnement. Pour ces nouvelles places, il est prévu de « proposer des revêtements perméables (béton drainant, dallage… ) » comme l’impose la loi Alur qui entend en finir avec l’imperméabilisation des sols en mettant en œuvre des revêtements à même de restituer les eaux pluviales au sol, ceci afin de limiter l’impact des espaces carrossables, une mesure qui conditionne tout nouveau projet d’aménagement. Questions : Dans la mesure où les nouvelles places de parking seront perméabilisées comme l’impose la loi Alur, SAM a-t-elle envisagé de perméabiliser tout ou partie des 2765 places de stationnement existantes afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales importantes dans ce secteur ? Une perméabilisation de ces 4500 places ne permettrait-il pas de réduire de façon significative la capacité des bassins de rétention, de canalisation, de drainage et d’évacuation ? Les travaux relatifs à l’une et l’autre de ces possibilités ont-ils été évalués ? Comparés ? En sachant que les sols couverts ne bénéficient pas d’infiltration et voient leur composition s’appauvrir. Ce que d’ailleurs le CNPN dans son avis n’a pas manqué d’objecter à ce programme en soulignant que la dés-imperméabilisation des sols en friches commerciales n’étaient pas non plus envisagées. D’autant plus qu’il est prévu des stockages sur toiture pour contenir ces ruissellements. Ce qui implique un renforcement conséquent des armatures destinées à soutenir des tonnes d’eau, de terre et de végétaux. Un aspect, et non des moindres qui devrait être mis en balance avec la perméabilisation des sols, il nous semble...

Questions :

A propos du bâti, SAM a-t-elle envisagé qu’il soit vernaculaire ? S’inscrira-t-il dans une démarche d’urbanisme durable et de valorisation du patrimoine local ? Sa conception prendra-t-elle en compte les contraintes locales ? S’appuiera-t-elle sur les filières de proximité, tant au niveau de la main d’œuvre que des matières premières locales ? Les matériaux utilisés seront-ils biosourcés ? Qu’a-t-il été prévu pour éviter le recours à des techniques artificielles de climatisation ou de chauffage ? Comment ont été pensées la gestion de l’humidité, la perméabilité à l’eau, la ventilation, l’isolation, l’inertie thermique ? Autant de questions destinées à promouvoir un développement urbain durable et une approche respectueuse des équilibres écologiques qui seront bien malmenés avec l’artificialisation de ces 115 000 m². Des améliorations seront apportées aux accès cyclables comme la mise en place de la continuité d’itinéraire « entre la voie verte et le réseau local de Balaruc-les-Bains ». Cette rupture d’égalité actuelle entre la presqu’île, bien dotée, et les hauteurs de la ville, Rèche et Usines dépourvues de pistes cyclables contraint les Balarucois à renoncer aux modes doux pour se rendre d’un secteur à l’autre.

Questions :

Cette continuité d’itinéraire est-elle subordonnée à l’extension de la ZAC ? Ne pourrait-elle se faire sans qu’il soit nécessaire d’ériger autant de hangars commerciaux et autres constructions sur cette zone ?

ÉCONOMIE

Dans l’avis du CNPN, il est dit : « Les raisons impératives d’intérêt public majeur ne laissent de doute, si ce n’est la concurrence avec les commerces qui ne fait pas l’objet d’évaluation. » Cette étude qui compte des centaines de pages détaillées n’a à AUCUN MOMENT évalué l’impact de cette extension sur le commerce local ! Questions : Pour quelle raison cet impact n’a-t-il pas été évalué alors qu’il concerne notre économie locale ? Aux Tamaris, il est prévu d’y implanter hôtels et restaurants. L’offre n’est-elle pas déjà suffisante ? Ces établissements ne risquent-ils pas de capter une partie de la clientèle qui avait pour habitude de se rendre dans le cœur de ville ? N’est-il pas incongru que SAM n’ait pas évalué ce manque à gagner pour les hôteliers, les restaurateurs et plus largement les commerces des villes concernées ? SAM a-t-elle prévu des mesures compensatoires pour le commerce local qui sera inévitablement affecté ? Et lesquelles ? Lorsque nous sommes allés à la rencontre des commerçants pendant l’enquête publique, il est apparu que pratiquement tous ignoraient sa tenue. Certes, ils connaissaient le projet, il y a si longtemps qu’on en parle, mais aucun d’eux (sauf un) n’avait eu vent de cette enquête publique alors qu’ils sont concernés au premier chef.

Questions :

N’aurait-il pas été « loyal », ou tout au moins démocratique que la population soit mieux informée de cette enquête, autrement que par une affichette de petit format plantée au rond-point des Tamaris, illisible lorsque l’on passe en voiture, le secteur en question n’étant pas accessible aux piétons ? Il y avait bien un affichage sur les deux panneaux lumineux à Balaruc-les-Bains, mais incomplet dans la mesure où le mot « extension » avait été balayé. Il ne s’agissait plus que d’une « requalification » de la zone commerciale. Une omission qui changeait l’objet-même de l’enquête ! Une information dans le journal municipal ou sur la page FB des mairies concernées auraient été bienvenue même si l’on sait que traditionnellement, Sète ne communique jamais sur les enquêtes publiques ! Des manquements qui donnent l’impression de vouloir écarter la population d’une décision qui les concerne pourtant au plus haut point. L’artificialisation des sols progresse de 8,5 % par an, soit environ un département français tous les dix ans au profit du béton quand la population n’augmente que de 3,8 % en moyenne. La France est devenue le pays d’Europe à la plus forte concentration de grandes surfaces. Même nos gouvernants en ont pris conscience : « Arrêter la bétonisation, c’est un projet pour rendre notre pays plus humain, au fond plus beau » dit Emmanuel Macron. Et Bruno Le Maire de surenchérir : « À un moment il faut dire stop ! On regarde s’il n’y a pas d’alternatives ». Oui, que ce soit à un niveau national, régional ou local, tout le monde en a bien compris la nécessité, sauf SAM visiblement... Construire ou agrandir des zones commerciales est un modèle de développement non seulement désastreux d’un point de vue environnemental, mais dévastateur sur le plan économique et social car il contribue à la désertification du centre des petites et moyennes villes et va à l’encontre des politiques de redynamisation des cœurs de villes menées notamment par SAM, portées par la Région Occitanie, par l’État et par l’Europe (fonds Feder). L’extension de la Ville ne peut se construire autour de la consommation et c’est un leurre de croire que cela génère des emplois. Les études l’attestent. Pour un emploi créé dans une zone commerciale, deux emplois sont détruits par ailleurs.

Question :

SAM ne sait-elle pas que construire un centre commercial, c’est juste gagner un marché qui existe par ailleurs ? Ce n’est pas en tuant le voisin que l’on peut survivre ! De plus, la crise de la COVID a accéléré le développement des commerces en ligne. Rien ne dit que les grandes enseignes tant convoitées par SAM ne s’installent effectivement sur cette zone commerciale, et elles pourraient s’effacer au profit de vitrines de grandes entreprises de commerces en ligne, en lieu et place des enseignes physiques que les quelques défenseurs de cette extension commerciale souhaitent avoir à leur porte. Ce qui ferait de cette immense zone minéralisée un vaste Click & Collect où les consommateurs iraient récupérer les achats commandés en ligne. Rien n’interdit de le penser, la pandémie nous ayant donné un aperçu de l’évolution de nos modes de consommation. Une évolution que SAM n’aura pas su anticiper.